Le mouvement insurgé actif en Ukraine entre 1919 et 1921 resté à la posterité sous le nom de mouvement Makhnoviste (du nom de l’anarchiste Makhno qui en était le principal animateur) avait pour nom officiel « Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne ».

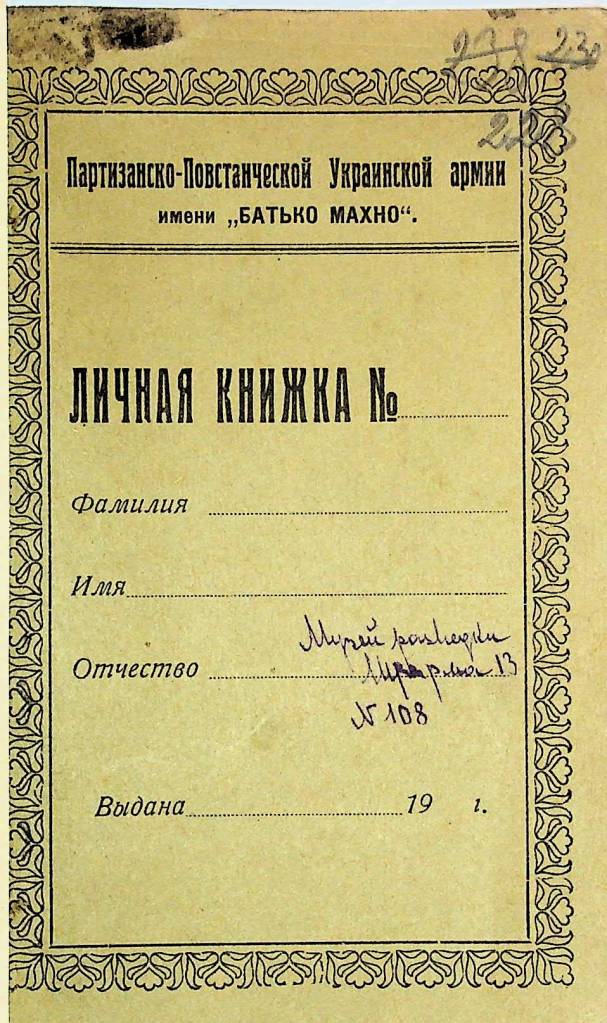

Même si la grande majorité des makhnovistes étaient des Ukrainiens « de souche » [1], la littérature et les slogans du mouvement étaient presque exclusivement publiés en russe. Voir par exemple ici une collection de documents internes de l’armée insurrectionnelle d’Ukraine (Livret militaire, Documents d’Etat major, …)

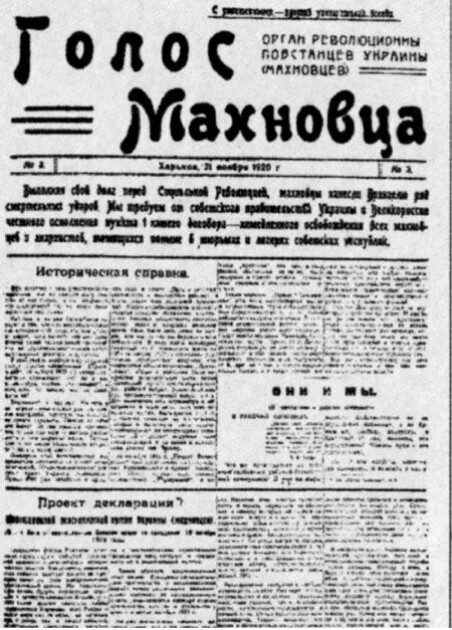

La plupart des journaux makhnovistes aussi étaient publiés en russe, même s’ils s’intitulaient eux même « organe des insurgés révolutionnaires ukrainiens », comme le journal Golos Makhnovtsa (la Voix du Makhnoviste)

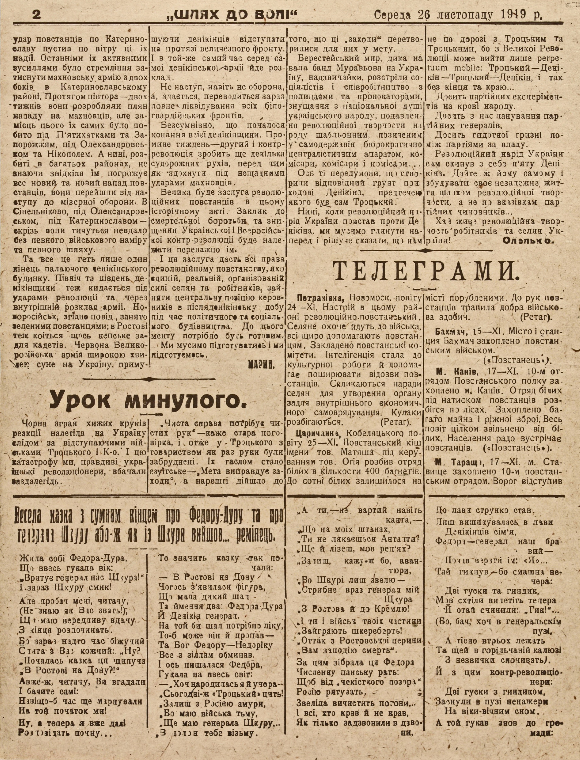

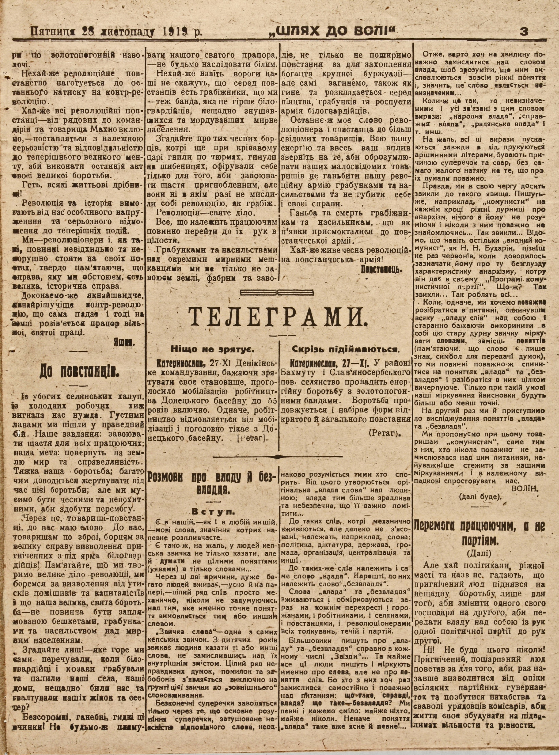

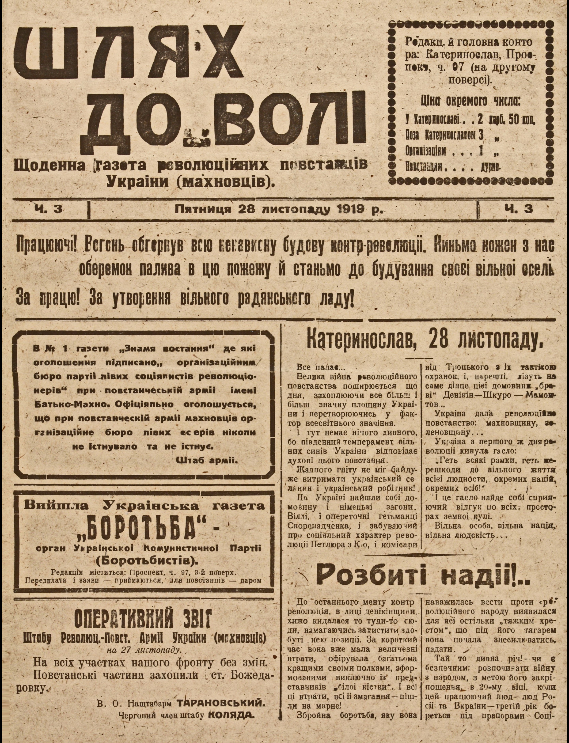

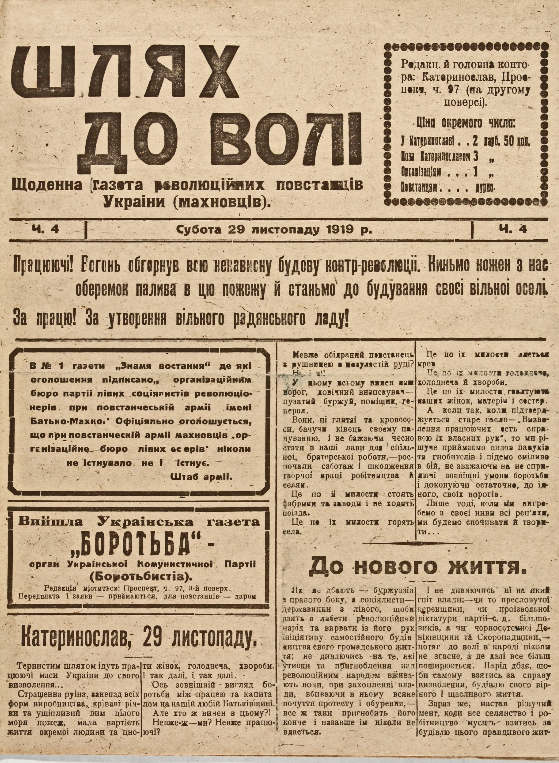

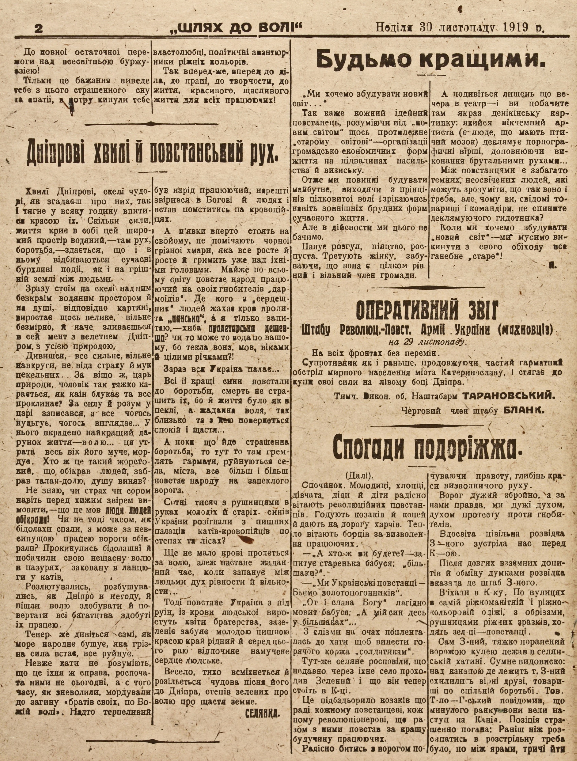

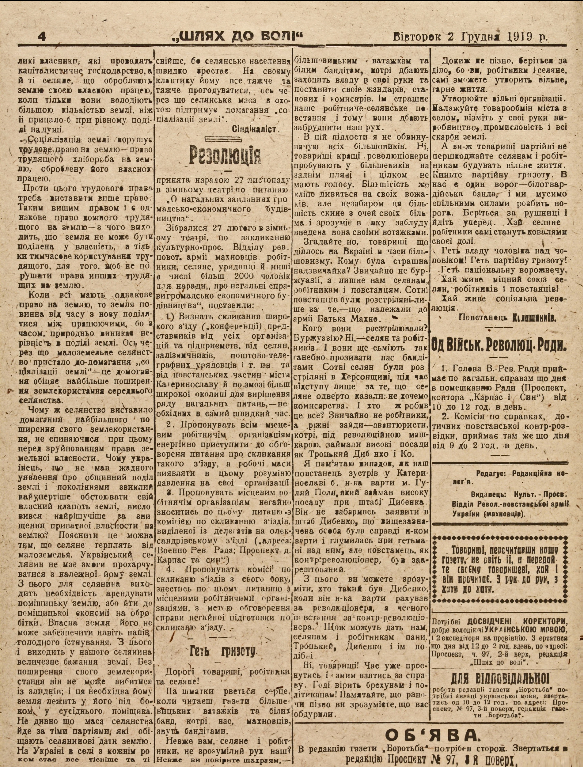

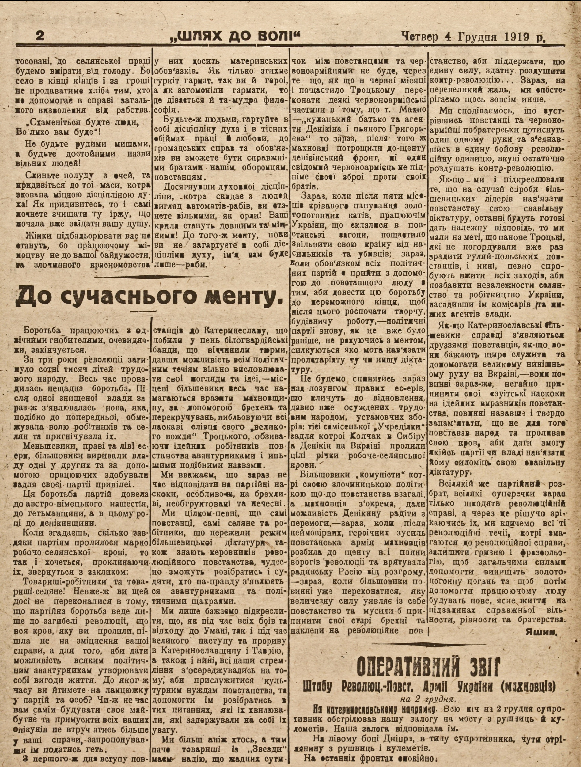

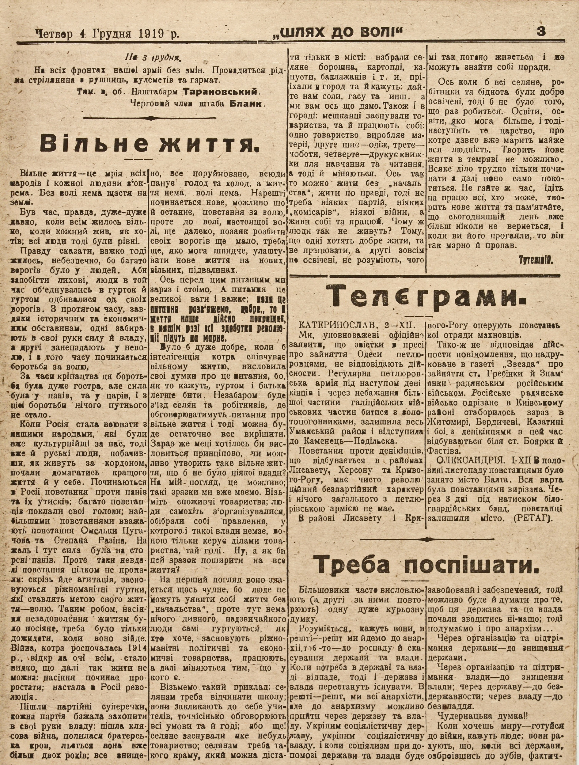

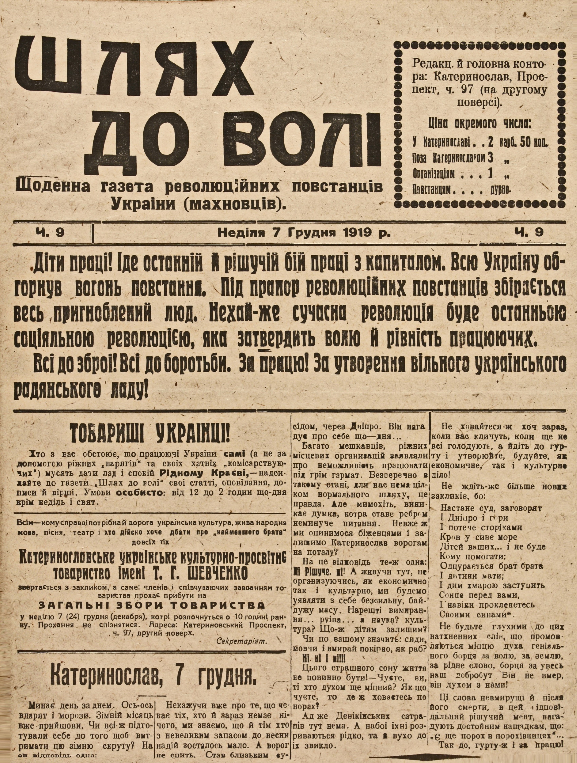

Toutefois le journal ukrainien makhnoviste Shliakh do voli [Le chemin de la liberté] constitue une exception. Il a été publié à l’automne 1919 pendant l’occupation makhnoviste de Ekaterynoslav.

Cependant, le journal est le fruit d’une alliance de courte durée avec les Borotbistes (du nom de leur journal « Borotba » (Combat)), un mouvement nationaliste ukrainien socialiste révolutionnaire.

Le premier numéro du journal fait d’ailleurs mention de la sortie du journal ukrainien « Borotba, organe du Parti Communiste Ukrainien (Borotbistve) »

Le journal était dirigé par les Borotbistes et, tout en étant clairement pro-makhnoviste, il affichait un niveau de conscience nationale ukrainienne peu commun dans les autres publications makhnovistes.

======

[1] Parmi les insurgés de la Makhnovtshina, se trouvaient également des allemands, des juifs [https://makhno.home.blog/2020/09/19/aux-juifs-de-tous-pays-nestor-makhno-1927/] ou encore des grecs [cf. https://makhno.home.blog/2023/11/27/the-greek-makhnovists/] Toutefois, les Makhnovistes ne tenaient aucunement compte des questions identitaires. Dans ses mémoires, Voline – le fameux anarchiste qui a été l’un des plus proches collaborateur de Makhno et qui organisa la section culture et éducation de l’Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne – dit très clairement que le mouvement insurrectionnel Makhnoviste n’attachait aucune importance à la question identitaire, dans cette mosaïque de culture qu’est l’Ukraine :

« D’une façon générale, les insurgés makhnovistes – et aussi toute la population de la région insurgée et même au-delà – ne faisaient aucun cas de la nationalité des travailleurs. Formé par les exploités et fondu en une seule force par l’union naturelle des travailleurs, le mouvement makhnoviste fut imprégné, dès ses débuts, d’un sentiment profond de fraternité de tous les peuples (ukrainiens, russes, polonais, allemands, grecs, juifs, arméniens, …). Pas un instant, il ne fit appel aux sentiments nationaux ou « patriotiques ». Toute la lutte des makhnovistes contre le bolchevisme fut menée uniquement au nom des droits et des intérêts du Travail.

Les préjugés nationaux n’avaient aucune prise sur la Makhnovtchina. Jamais personne ne s’intéressa à la nationalité de tel ou tel combattant, ni ne s’en inquiéta. »

Extrait de « La Révolution inconnue » de Voline (1947)

Parti communiste ukrainien (borotbiste) [d’après un article de Wiki rouge]

Les borotbistes étaient un courant politique ukrainien issu des socialistes-révolutionnaires (SR), ayant évolué vers le bolchévisme, tout en entrant en conflit avec lui sur l’indépendance de l’Ukraine.

Ce courant ne doit pas être confondu avec les « borbistes », qui était un groupe de socialistes-révolutionnaires de gauche au parcours différent, plus lié aux SR de Russie.

Contexte

En 1917, l’Ukraine était une province de l’empire russe et en était une des zones les plus développées. Mais les circonstances historiques de ce développement ont fait que seulement 43 % du prolétariat était de nationalité ukrainienne – le reste étant russe, russifié et juif. Les Ukrainiens constituaient moins d’un tiers de la population urbaine. Le Parti Ouvrier Social Démocrate Russe (et ses deux tendances qui avaient scissionés : les bolchéviks et les menchéviks) était principalement implanté dans ce prolétariat non ukrainien, et coupé de tout sentiment national.

Après la révolution de février 1917, l’Ukraine se dote d’une Rada (conseil), qui est alors dominée par les social-démocrates et socialistes-révolutionnaires ukrainiens. Les deux partis sont dirigés par des petit-bourgeois conciliateurs envers les classes dominantes, et envers le gouvernement de Petrograd (la capitale russe). Les masses ukrainiennes vont alors se radicaliser sur la question nationale (la revendication d’indépendance étant très populaire) et sur la question agraire, surtout après la révolution d’Octobre et le partage des terres prôné par les bolchéviks et les anarchistes.

Les bolchéviks sont divisés sur la question nationale ukrainienne, ce qui ressort notamment à la conférence de Taganrog d’avril 1918. Une partie veut faire des compromis avec le sentiment national ukrainien, tandis que l’aile plus russifiée s’y refuse.

Historique

Formation des borotbistes

En mai 1918, le Parti ukrainien des socialistes-révolutionnaires se divise sur la question d’introduire un régime soviétique en Ukraine. Les membres de la gauche scissionnent, et sont appelés borotbistes, du nom de leur journal « Borotba » (Combat).

En mars 1919, les borotbistes prennent le nom de « Parti ukrainien des socialistes-révolutionnaires-borotbistes (Communistes) », et en août, ce nom devient « Parti communiste ukrainien (borotbistes) ». Ses leaders sont, entre autres, Vasyl Blakytnyy, Hryhoriy Hrynko, Ivan Maistrenko et Oleksander Shumskyy.

Conflits et rapprochement

Une première république socialiste soviétique d’Ukraine est proclamée par les bolchéviks le 10 mars 1919 comme gouvernement autonome. Mais ce gouvernement, dirigé par Rakovsky qui pense que le sentiment national ukrainien est inexistant, commet un certain nombre d’erreurs.[1]

Les bolchéviks ont notamment réprimé comme nationalistes ceux qui mettaient en avant la langue et la culture ukrainienne. Dans une lettre à Lénine, les communistes-borotbistes caractériseront la politique de ce gouvernement comme celle « d’expansion d’un impérialisme rouge (nationalisme russe) » donnant l’impression que « le pouvoir soviétique en Ukraine était tombé dans les mains des Cent-Noirs expérimentés en train de préparer une contre-révolution »[2].

De leur côté les bolchéviks sont très virulents contre les borotbistes, qu’ils accusent de diviser le front militaire en pleine guerre civile (l’Ukraine est alors un terrible champ de bataille entre l’armée rouge, l’armée blanche – soutenue par la France et l’Angleterre – l’armée nationaliste de Petlioura, et d’autres bandes armées (Makhno, Grigoriev…).

En mai 1919, cette situation commence à engendrer des soulèvements paysans inquiétants pour les bolchéviks.

En septembre 1919, les Makhnovistes mettent en déroutent les armées blanches à la bataille de Peregonovka, sauvant ainsi la révolution russe de l’écrasement par les armées contre-révolutionnaires.

En novembre 1919, des Borotbistes se rapprochent des Makhnovistes et publient un journal Makhnoviste en ukrainien.

La direction bolchévique se voit alors obligée de reprendre la situation en main, en opérant un tournant. Trotski, chef de l’Armée rouge, prend alors une initiative politique importante. Le 30 novembre 1919, dans son ordre aux troupes rouges qui entrent en Ukraine, il proclame :

« L’Ukraine est la terre des ouvriers et des paysans travailleurs ukrainiens. Ce sont seulement eux qui ont le droit de gouverner et de diriger en Ukraine et y édifier une vie nouvelle (…). Soyez bien conscients que votre tâche n’est pas de soumettre l’Ukraine mais de la libérer. Une fois les bandes de Dénikine battues jusqu’à la dernière, le peuple travailleur de l’Ukraine libérée décidera lui-même de ses rapports avec la Russie soviétique. Nous sommes convaincus que le peuple travailleur ukrainien se prononcera pour l’union fraternelle la plus étroite avec nous (…). Vive l’Ukraine soviétique libre et indépendante ! »

Lénine demande au comité central du PC(b) russe le vote d’une résolution qui « fait un devoir à tous les membres du parti de contribuer par tous les moyens à lever tous les obstacles qui s’opposent au libre développement de la langue et de la culture ukrainiennes (…) opprimées durant des siècles par le tsarisme russe et les classes exploiteuses ». Des mesures seront prises, annonce la résolution, pour qu’à l’avenir tous les employés des institutions soviétiques en Ukraine sachent s’exprimer dans la langue nationale. Dans une lettre manifeste aux ouvriers et paysans d’Ukraine, il reconnaît :

« Nous, les communistes grand-russes, (…) avons des divergences avec les communistes bolcheviques ukrainiens et les borotbistes qui portent sur l’indépendance de l’Ukraine, les formes de son alliance avec la Russie et, d’une façon plus générale, sur la question nationale (…). Il est inadmissible que la division se fasse pour de telles questions. Elles seront réglées au congrès des soviets d’Ukraine. »[3]

Il déclare qu’on peut être militant du parti bolchevique et partisan de l’indépendance complète de l’Ukraine.

Mais dans le même temps, une partie des dirigeants bolchéviks envisage de recourrir à la manière forte pour assurer le centralisme. Lénine lui-même avoir hésité entre les deux approches, puisque tout en appelant ouvertement à composer avec le sentiment national, il durcissait le ton envers les borotbistes. Le 6 février 1920, Lénine soutient aux cadres bolchéviks qu’il va sans doute falloir dissoudre le parti borotbiste[4].

Fusion partielle avec les bolchéviks

Les borotbistes demandent à deux reprises à être intégrés à l’Internationale communiste (IC). Le 26 février 1920, l’IC somme les borotbistes de dissoudre leur parti et de rejoindre les rangs du Parti communiste (bolchévik) d’Ukraine.

Le conférence borotbiste de mi-mars 1920 décide de dissoudre le parti. Les 17-23 mars, lors de la 4e conférence pan-ukrainienne du PC(b)U à Kharkiv, l’adhésion des borotbistes est acceptée[5][6]. Une partie des borotbistes rejoint alors les bolchéviks.

Mais une autre partie, jugeant le PC(b)U trop inféodé à Moscou, décide de rejoindre le Parti communiste ukrainien dit « oukapiste », fondé en janvier 1920 par des ex social-démocrates, eux-aussi méfiants envers Moscou.

Les borotbistes à l’intérieur du PC(b)U formaient une tendance défendant les intérêts nationaux ukrainiens, face au courant russifié et russophile.

Guerre avec la Pologne et élan de chauvinisme russe

En avril 1920 l’invasion de l’Ukraine par l’armée bourgeoise polonaise, et en conséquence l’éclatement de la guerre soviéto-polonaise, va avoir pour effet de déclencher une vague de chauvinisme grand-russe, encouragée par certains secteurs bolchéviks.

Cela provoque un raidissement à l’égard des Ukrainiens, sommés de défendre « la Mère Patrie », la Russie « une et indivisible ». Vynnytchenko, qui avait rejoint les communistes et qui se trouvait à Moscou, note amèrement dans son journal :

« L’orientation vers le patriotisme d’une Russie une et indivisible exclut toute concession aux Ukrainiens (…). Dans une situation où on va à Canossa devant les Gardes blancs (…) il ne peut y avoir, évidement, d’orientation vers la fédération, l’autodétermination et d’autres choix semblables désagréables pour la Russie une et indivisible ».

Tchitchérine, commissaire aux affaires étrangères, suggérait à nouveau la possibilité d’annexion directe à la Russie de la région ukrainienne de Donbass. Dans les campagnes ukrainiennes, des fonctionnaires soviétiques demandaient aux paysans : « Quelle langue, russe ou petliouriste, voulez-vous qu’on enseigne dans les écoles ? Quels internationalistes êtes-vous, si vous ne parlez pas russe ! ». Les communistes borotbistes, devenus bolcheviques, poursuivaient leur combat interne. Un de leurs dirigeants centraux, Vassyl Ellan-Blakytny écrivit alors :

« En se fondant sur les liens ethniques de la majorité du prolétariat urbain d’Ukraine avec le prolétariat, le semi-prolétariat et la petite-bourgeoisie de Russie et en tirant argument de la faiblesse du prolétariat industriel en Ukraine, une tendance que nous appelons colonisatrice revendique la construction du système économique dans le cadre intégré de la République russe, celui de l’ancien empire restauré auquel appartient l’Ukraine. Cette tendance poursuit la subordination totale du PC(b) d’Ukraine au parti russe et vise plus généralement à la dilution de toutes les jeunes forces prolétariennes des nations sans histoire dans la section nationale russe du Komintern. (…) En Ukraine, la force dirigeante naturelle de cette tendance est un secteur du prolétariat urbain et industriel qui n’a pas assimilé la réalité ukrainienne. Mais, au-delà et avant tout, ce qui constitue sa force, c’est la masse de la petite bourgeoisie urbaine russifiée qui a toujours été le soutien principal de la domination de la bourgeoisie russe en Ukraine. (…) La politique colonisatrice de grande puissance qui domine aujourd’hui en Ukraine est profondément préjudiciable à la révolution communiste. En ignorant les aspirations nationales, naturelles et légitimes, des masses laborieuses ukrainiennes hier opprimées, elle est entièrement réactionnaire et contre-révolutionnaire en tant qu’expression d’un vieux, mais toujours vivant, chauvinisme impérialiste grand-russe »[7]

Après avoir réussi à repousser les troupes polonaises hors d’Ukraine, l’Armée rouge tente de poursuivre jusqu’à Varsovie, suite à la décision de la direction bolchévique, dont Lénine. Or, cela se termine en échec, les Polonais repoussant les Russes et se radicalisant dans l’antibolchévisme. Résultat, les bolchéviks doivent céder plus d’un cinquième du territoire ukrainien à la Pologne.

Sous l’Ukraine soviétique

C’est après des combats acharnés menés à la fin de sa vie par Lénine ainsi que par des bolcheviques comme Skrypnyk et Rakovski, par d’anciens borotbistes comme Blakytny et Oleksandr Choumsky et par beaucoup de dirigeants communistes des diverses nationalités opprimées par l’ancien empire russe, que le 12e congrès du PC(b)R, en 1923, reconnaîtra formellement l’existence, dans ce parti et dans le pouvoir soviétique, d’une « tendance vers le chauvinisme impérialiste russe » extrêmement dangereuse. Cette « victoire » des tendances nationalistes ukrainiennes, qui s’accompagnera pendant les années 1920 d’une renaissance nationale ukrainienne sans précédent, s’explique aussi par la volonté de pacification des bolchéviques russes qui avaient compris qu’ils devaient composer avec les aspirations nationales ukrainiennes pour ne pas relancer une guerre civile.

Mais le régime soviétique issu du bolchévisme prendra sa revanche dans les années 1930, en provoquant en Ukraine un véritable holocauste national : la mort de millions de paysans à la suite d’une famine provoquée par la politique communiste de pillage du pays, l’extermination physique de la quasi-totalité de l’intelligentsia ukrainienne et la destruction par la terreur policière des appareils du parti bolchevique et de l’État de la République soviétique d’Ukraine. Le suicide, en 1933, de Skrypnyk, qui tentait de concilier la poursuite de la révolution nationale avec l’allégeance au stalinisme, sonnera le glas de ce mouvement pour toute une période historique.

Lors des grandes purges staliniennes, le soi-disant « centre borotbiste » fut visé en 1936. Des attaques officielles visaient encore le « borotbisme » en 1938.[8]

Notes et sources

- Zbigniew Marcin Kowalewski, L’indépendance de l’Ukraine : préhistoire d’un mot d’ordre de Trotski, Inprecor N° 611, janvier 2015

- F. Silycky, « Lenin i borot’bisty », Novyi Journal n°118, 1975, pp. 230-231.

- Lénine, Lettre aux ouvriers et aux paysans d’Ukraine à l’occasion des victoires remportées sur Dénikine, 4 janvier 1920

- Lénine, Draft Resolution on the Ukrainian Borotbist Party, 6 février 1920

- Lénine, Telegram to the presidium of the All-Ukraine Conference of borotbists, 16 mars 1920

- Lénine, Telephone message to J.V. Stalin, 24 mars 1920 Cité par Popov, Narys istorii Komounistytchnoii partiii (bilchovykiv) Oukraiiny, Proletarii, Kharkiv 1929.

- The commune, The unknown revolution: Ukraine 1917-21, February 201